Pourquoi avoir gardé l'appellation militaire de capitaine? "Oh, c'est comme le capitaine Barril, le général de Gaulle." (Pascal Simbikangwa)

Se présentant comme un "simple agent", l'ex-capitaine rwandais Pascal Simbikangwa a cherché mercredi à minimiser son rôle dans le régime hutu génocidaire, au deuxième jour de son procès historique pour complicité de génocide, tout en reconnaissant avoir su qu'il était recherché après les massacres.

Se présentant comme un "simple agent", l'ex-capitaine rwandais Pascal Simbikangwa a cherché mercredi à minimiser son rôle dans le régime hutu génocidaire, au deuxième jour de son procès historique pour complicité de génocide, tout en reconnaissant avoir su qu'il était recherché après les massacres.

"Non, non, non, je n'étais pas le numéro 3" du service central de renseignement, se récrie l'accusé, interrogé par le président Olivier Leurent sur son parcours dans les années menant au génocide de 1994, au deuxième jour de ce tout premier procès lié à la tragédie rwandaise en France, pays souvent accusé d'avoir soutenu le pouvoir génocidaire.

Après un accident de la route qui le laisse paraplégique en 1986, le capitaine de la garde présidentielle est versé dans le renseignement militaire, puis civil en 1988. Avec rang de directeur. Simple équivalence, assure-t-il à la cour d'assises de Paris. "On m'appelait directeur mais je n'avais pas de fonctions, je n'avais pas de pouvoir de décision."

Et pourquoi avoir gardé l'appellation militaire de capitaine? "Oh, c'est comme le capitaine Barril, le général de Gaulle."

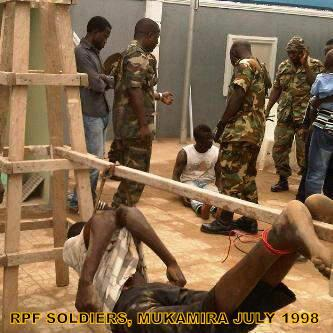

Au début, le métier ne l'intéresse pas. "Mais finalement on a envie d'être informé tout le temps, on devient intoxiqué." Alors il entretient un réseau "d'indicateurs, d'informateurs", notamment pour pister "les infiltrés" de la rébellion tutsi du Front patriotique rwandais (FPR). Il reçoit des revues de presse. Mais tout ça, assure-t-il, uniquement "pour faire des synthèses".

Sans compter qu'à partir de l'introduction du multipartisme au Rwanda, un nouveau chef est arrivé en avril 1992, qui, dit-il, l'a immédiatement mis sur la touche.

Et jamais, au grand jamais, il "n'a interrogé". "Seul le directeur général avait le pouvoir de convoquer quelqu'un." Selon plusieurs ONG internationales, il s'était pourtant acquis le surnom de "tortionnaire", et la cour devait revenir dans l'après-midi sur les accusations de torture qui ont été jugées prescrites.

"Culture de la haine"

Pour autant, Pascal Simbikangwa reconnaît avoir cherché à se cacher après le génocide, avant d'être arrêté dans une affaire de faux papiers dans l'île française de Mayotte en 2008. Il a changé de nom. Pensait-il être recherché? "Oui bien sûr", répond-il, affirmant que le FPR, qui a pris le pouvoir à Kigali en mettant un terme au génocide, "cherchait tout le monde pour les massacrer".

Pour autant, Pascal Simbikangwa reconnaît avoir cherché à se cacher après le génocide, avant d'être arrêté dans une affaire de faux papiers dans l'île française de Mayotte en 2008. Il a changé de nom. Pensait-il être recherché? "Oui bien sûr", répond-il, affirmant que le FPR, qui a pris le pouvoir à Kigali en mettant un terme au génocide, "cherchait tout le monde pour les massacrer".

Le FPR justement: considérait-il, lorsqu'il était au service central de renseignement, les "infiltrés" comme "anti-patriotes"?, demande Emmanuel Daoud, avocat de la FIDH.

"Ceux qui ont fait la guerre d'octobre (1990, offensive du FPR repoussée avec l'aide française notamment, NDLR) étaient patriotes. Ils demandaient le partage du pouvoir, c'est normal", estime l'accusé. Avant de livrer une version toute personnelle de la montée des tensions. "Mais quand ils ont fait la guérilla, ils ont fait la culture de la haine. Avant les populations n'avaient jamais fait de pogroms. Mais quand le FPR a fait attaquer des écoles, des églises, des bus, la population a haï le FPR."

Alors, face à cette situation, a-t-il milité activement en faveur du président hutu Juvénal Habyarimana, dont l'assassinat le 6 avril fut l'événement déclencheur du génocide? Pas du tout, assure-t-il, et les témoignages contraires sont "des mensonges", ou les propos de personnes craignant "pour (leur) sécurité".

Mais oui, intellectuellement "je soutenais Habyarimana parce que sa politique allait dans le sens de l'apaisement, il voulait aider les Hutu et Tutsi à vivre ensemble".

Le génocide au Rwanda a fait selon l'ONU quelque 800.000 morts en 100 jours entre le 7 avril et le mois de juillet 1994, essentiellement parmi la minorité tutsi.

AFP